Analyse d’un haïku vidéo

Les eaux endormies…

réalisé par des élèves de seconde de l’École alsacienne de l’option cinéma audiovisuel 2011-2012

Les eaux endormies…

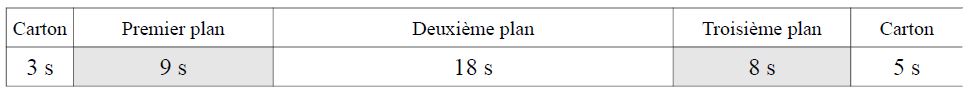

Fleur Gonzalez et Louise Molinier (durée totale hors générique : 45 s

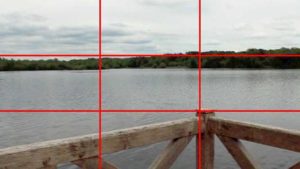

La composition de l’image applique la règle des trois tiers : l’horizon est situé au tiers supérieur de l’image, donnant une place prépondérante à l’étang ; le pilier vertical de la balustrade est aligné sur la ligne de force de droite ; son sommet est placé sur un des points forts à droite et en bas de l’écran ; le reste des éléments de la balustrade est constitué d’obliques qui, tout en convergeant vers ce point fort, viennent perturber le calme de l’image et dynamiser cette composition. De ce fait, la balustrade ne peut échapper au regard du spectateur : pourquoi cet élément, construit de la main de l’homme, dans cette image consacrée aux éléments de la nature que sont l’eau, la terre et le ciel ? Il vient comme signifier que l’homme doit se protéger, de l’eau de cet étang et, peut-être, de ce ciel menaçant.

La composition de l’image applique la règle des trois tiers : l’horizon est situé au tiers supérieur de l’image, donnant une place prépondérante à l’étang ; le pilier vertical de la balustrade est aligné sur la ligne de force de droite ; son sommet est placé sur un des points forts à droite et en bas de l’écran ; le reste des éléments de la balustrade est constitué d’obliques qui, tout en convergeant vers ce point fort, viennent perturber le calme de l’image et dynamiser cette composition. De ce fait, la balustrade ne peut échapper au regard du spectateur : pourquoi cet élément, construit de la main de l’homme, dans cette image consacrée aux éléments de la nature que sont l’eau, la terre et le ciel ? Il vient comme signifier que l’homme doit se protéger, de l’eau de cet étang et, peut-être, de ce ciel menaçant. Le deuxième plan (18 s) resserre le cadre sur l’eau de l’étang et uniquement cela ; le ciel, la rive, la balustrade ont disparu. Un cygne entre presque immédiatement dans le cadre, par la gauche ; son arrivée survient sur quelques notes de piano, bientôt accompagné d’une flûte ; la musique est très douce, délicate, fraîche et incline à la nostalgie ; l’ambiance sonore précédente se poursuit, assurant la continuité de l’action ; le cygne traverse l’écran selon une trajectoire fluide, strictement horizontale, et sort de l’écran par la droite ; le plan reste vide quelques secondes de plus.

Le deuxième plan (18 s) resserre le cadre sur l’eau de l’étang et uniquement cela ; le ciel, la rive, la balustrade ont disparu. Un cygne entre presque immédiatement dans le cadre, par la gauche ; son arrivée survient sur quelques notes de piano, bientôt accompagné d’une flûte ; la musique est très douce, délicate, fraîche et incline à la nostalgie ; l’ambiance sonore précédente se poursuit, assurant la continuité de l’action ; le cygne traverse l’écran selon une trajectoire fluide, strictement horizontale, et sort de l’écran par la droite ; le plan reste vide quelques secondes de plus. D’autre part, les élèves voulaient cadrer l’eau de l’étang et uniquement l’eau ; elles ne nous ont pas dit pourquoi, mais, de ce fait, elles ont dû cadrer le cygne en le plaçant très haut dans l’image, sinon la rive opposée serait apparue ; ainsi, alors qu’une composition classique aurait voulu que la trajectoire du cygne se place selon une ligne horizontale placée au tiers haut de l’image, on voit que la tête du cygne est presque « bord cadre ». L’eau qui emplit l’écran, qui n’offre aucune échappatoire, et cette position du cygne créent une impression d’étouffement ; le cadre est une prison, une sorte d’aquarium, et rien ne permet d’espérer échapper à cet univers. Toutefois la musique semble contredire cette impression ou tout au moins en diminuer l’impact.

D’autre part, les élèves voulaient cadrer l’eau de l’étang et uniquement l’eau ; elles ne nous ont pas dit pourquoi, mais, de ce fait, elles ont dû cadrer le cygne en le plaçant très haut dans l’image, sinon la rive opposée serait apparue ; ainsi, alors qu’une composition classique aurait voulu que la trajectoire du cygne se place selon une ligne horizontale placée au tiers haut de l’image, on voit que la tête du cygne est presque « bord cadre ». L’eau qui emplit l’écran, qui n’offre aucune échappatoire, et cette position du cygne créent une impression d’étouffement ; le cadre est une prison, une sorte d’aquarium, et rien ne permet d’espérer échapper à cet univers. Toutefois la musique semble contredire cette impression ou tout au moins en diminuer l’impact. Le troisième et dernier plan (8s) montre une plume blanche flottant sur l’eau agitée par le vent et retenue par quelques joncs ; les verticales formées par ces joncs forment des barreaux qui viennent arrêter la course horizontale de la plume ; celle-ci est placée sur l’un des points forts de l’image (en bas à droite). Le blanc de la plume se détache nettement du gris-bleu de l’eau et du vert de la végétation. La musique est à nouveau en suspens et l’ambiance sonore se poursuit. Ce plan a un fort impact puisqu’il vient conclure dramatiquement le film.

Le troisième et dernier plan (8s) montre une plume blanche flottant sur l’eau agitée par le vent et retenue par quelques joncs ; les verticales formées par ces joncs forment des barreaux qui viennent arrêter la course horizontale de la plume ; celle-ci est placée sur l’un des points forts de l’image (en bas à droite). Le blanc de la plume se détache nettement du gris-bleu de l’eau et du vert de la végétation. La musique est à nouveau en suspens et l’ambiance sonore se poursuit. Ce plan a un fort impact puisqu’il vient conclure dramatiquement le film.

Les eaux endormies,Que fend le plumage blanc,Cachent l’ennemi.

- Un carton noir est introduit entre le deuxième et le troisième plan ;

- Un coup de feu retentit sur ce carton noir et interrompt l’ambiance sonore et la musique ;

- Une autre musique (guitare et batterie) accompagne le troisième plan et le carton du haïku.

On constate que l’introduction du coup de feu change complètement la nature du film qui, de dramatique, devient comique. En effet, ce coup de feu est tout à fait incongru car le cygne n’est pas un oiseau que l’on chasse. L’extrapolation vers l’allégorie suscitée par le premier montage est ici interdite : on ne parle que d’un cygne, un oiseau, dont le prédateur est l’homme, ce qui, d’ailleurs, vient contredire le premier plan où la nature semblait constituer un danger pour l’homme. L’extrait musical qui survient sur le troisième plan est beaucoup plus convenu ; aucune ligne mélodique ne s’en dégage et l’aspect répétitif des accords de guitare contribue à désamorcer toute dramatisation.